脑胶质瘤血管拟态研究

奚少彦 梅鑫 李聪 蔡海平 陈银生 陈忠平*

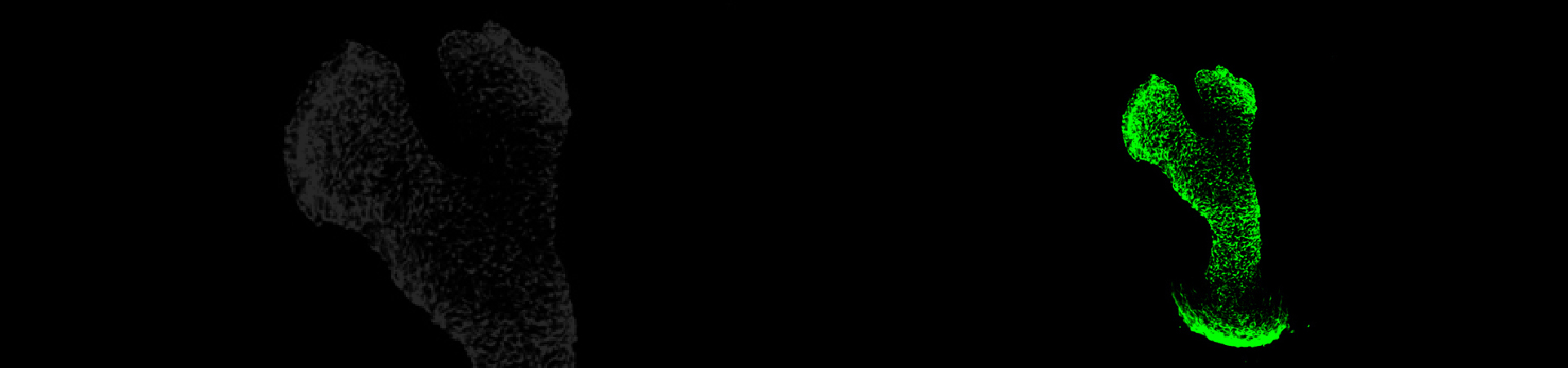

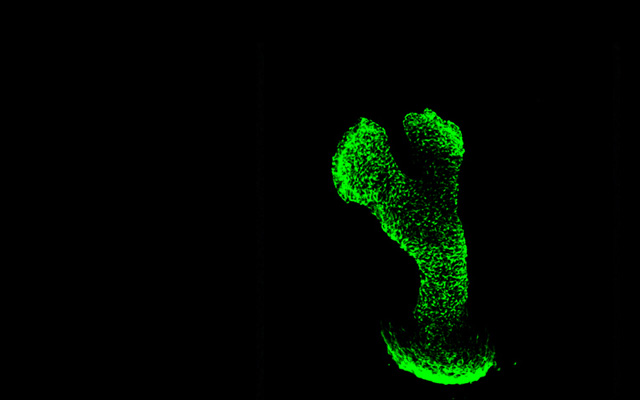

胶质瘤是成人中枢神经系统最常见的原发性恶性肿瘤, 虽经积极的手术, 辅以放疗、化疗等综合治疗, 患者的预后仍然不佳, 高度恶性的胶质母细胞瘤的5年生存率在10%以下。抗血管治疗等新颖治疗手段逐步在胶质瘤患者的治疗方案尝试。然而, 临床研究结果显示, 胶质瘤的抗血管治疗只能提高肿瘤患者的无进展生存期, 不能提高总生存期。抗血管治疗在其他实体瘤已获得很好临床效果, 在胶质瘤为何效果不佳?针对这个临床问题, 该团队从2004年开始, 做了系列探索。首先, 该团队发现胶质瘤中存在一种血管拟态现象(vasculogenic mimicry, VM), 也即由肿瘤细胞组成的管道; 这种血管拟态在肿瘤发生发展的各个阶段中持续存在, 是独立于内皮依赖血管的一种肿瘤营养供给管道, 是肿瘤生长所需的重要的结构。该团队进一步剖析胶质瘤的微循环系统, 发现胶质瘤内存在四种微循环结构: (1) 血管内皮细胞依赖性管道; (2) 肿瘤细胞依赖性管道(血管拟态); (3) 细胞外基质依赖性管道; (4) 马赛克管道(血管内皮细胞和肿瘤细胞共同存在)。深入的研究发现胶质瘤干细胞能够在VEGF的刺激下形成血管拟态并转分化为血管内皮细胞, 提示血管拟态能够转变成经典肿瘤血管。此外, 该团队还发现, 细胞外基质蛋白Tenascin-C可以促进胶质瘤血管拟态形成, Tenasicn-C通过EGF样结构域结合胶质瘤细胞膜表面EGFR激活下游Akt/raf/MMP2/MMP9信号通路轴促进胶质瘤血管拟态形成。该团队的研究在理论上填补和完善了经典肿瘤血管生成理论, 在临床上解释了目前胶质瘤抗血管内皮的治疗疗效不佳的深层原因, 为将来靶向胶质瘤干细胞抑制血管拟态形成进而达到抗血管治疗胶质瘤提供了理论基础。

中文版

中文版 英文版

英文版